2024年4月18日,绍兴文理学院高等人文研究院(以下简称“研究院”)在绍兴文理学院图书馆正式揭牌成立。时至今日,研究院已成立一周年。

时序更替,岁物丰成。一年来,研究院秉持“汇聚、学术、创新、致用”的发展理念,聚焦本地文化研究,整合校内外优质资源,以国家和区域文化发展重大需求为导向,做精做特人文社会科学学科专业,在助力绍兴文化传承弘扬中推进学校人文社科事业得到快速发展,开启助力建设文化强省和文化强市的新篇章。

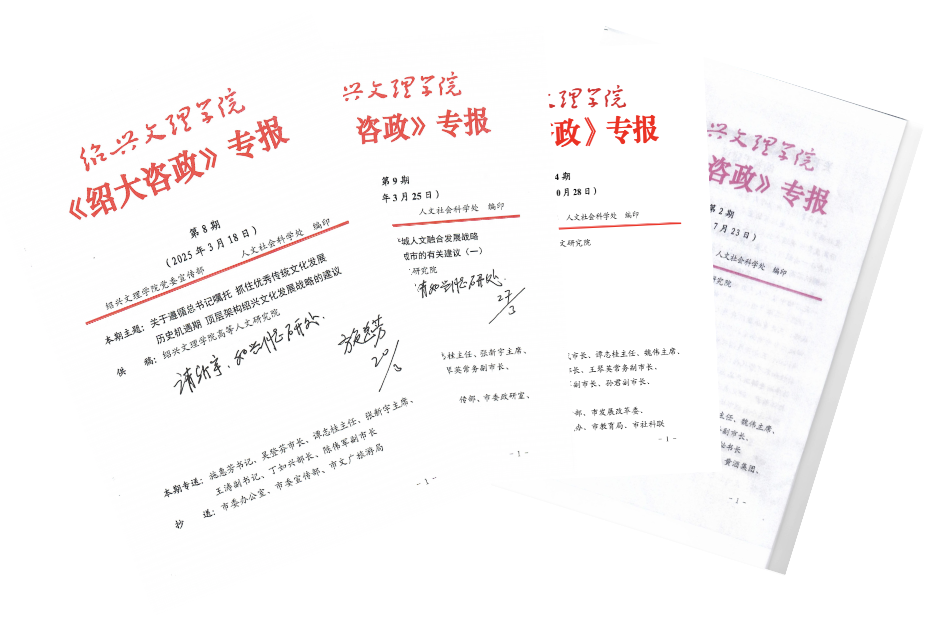

数说成立至今高等人文研究院的工作,在学术研究上,聘请了21位兼职教授,人员除绍兴本土专家学者,还涵盖中宣部、文旅部等中央部委的专业人士;设立了5项研究院自设课题,编发了4项涉及人文经济学、文化发展战略的《绍大咨政报告》,均获绍兴市委主要领导批示肯定,如关于写好“人文经济学绍兴黄酒篇”、“绍兴古城保护发展篇”和“关于遵循总书记嘱托,抓住优秀传统文化发展历史机遇期,顶层架构绍兴文化发展战略”的建议等。在活动开展上,举办了11次学术沙龙和8次学术课题专题研讨,内容涉及古城开发与保护、历史经典产业发展、大视听产业发展等多个领域。在项目争取上,研究院与浙江春晖集团有限公司东山书院签署共建东山文化研究中心合作协议,与绍兴银行签署相关课题研究协议等。

一年来,高等人文研究院分别在学校层面和社会层面赢得良好声誉,取得了一定成绩。但对标高质量发展,仍有需要进一步突破和努力的方向,例如在持续扩大研究院的影响力,落地具体项目,实现社会效益和经济效益双丰收等方面仍需继续加强。

2024年4月18日下午,绍兴文理学院高等人文研究院成立仪式暨首批兼职教授聘任仪式在图书馆一楼报告厅举行。浙江省社科联主席盛世豪,绍兴文理学院党委书记崔凤军,绍兴文理学院校长赵阳,绍兴市文史研究馆馆长冯建荣等参加仪式。共议研究院发展之路。

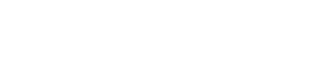

2024年11月17日,高等人文研究院新址启用暨中国近代文献保护工程丛书捐赠仪式在河西校区科教楼三楼举行。世界旅游联盟主席张旭和绍兴文理学院党委书记、高等人文研究院院长崔凤军为研究院新址启用揭牌。浙江越生文化传媒集团向高等人文研究院捐赠“中国近代文献保护工程”系列出版文献11类,共计1237卷,1737册。崔凤军与寿林芬为捐赠书籍揭幕。张旭、张西龙、黄晓新共同见证这一重要时刻。

绍兴文化底蕴深厚,名人荟萃,丰富的思想文化遗产不仅是浙江精神的重要源头之一,也是中华民族文化瑰宝。为更好地挖掘并宣传好绍兴的深厚人文历史底蕴,研究院积极汇聚各方贤才,吸引了一批在人文领域具有深厚造诣和丰富经验的专家学者加入,所涉猎方向有浙东名人现象、非遗保护传承、非遗经济发展、浙东运河研究、阳明心学研究等多个维度。

一年来,研究院始终坚持以学术为本,不断深耕细作,在历史文化、哲学思想、文旅融合等多个方向开展了深入的研究,取得了一系列重要成果。举办多次学术沙龙及专题研讨,汇集专家研究之所长,思想碰撞之精华,学术发现之新颖,由表及里逐步探索,形成高等人文研究院的研究主题和学术成果。通过凝练研究方向、扩大专家队伍、培养教师团队,实现各学科领域的交叉赋能和创新合作。

研究院突破传统思维束缚,积极引入先进技术手段,如大数据、虚拟现实和人工智能等,开拓了科技赋能高质量发展的崭新局面。与国内外多家科研机构和企业建立了合作关系,共同开展人文研究项目,积极推动了人文研究的产业化发展。

研究院充分发挥团队优势,深入开展调查研究,围绕绍兴市文化发展、古城保护、文旅融合等领域中的热点和难点问题,撰写了多篇高质量的咨政报告,均得到绍兴市政府主要领导的高度重视和批示。

研究院的兼职教授们走进校园,开展“青年与城市共成长”系列讲座,多维度、全方位地引导学生深入了解绍兴文化,激发学生对传统文化的探索热情。

研究院深耕绍兴本土文化研究,着眼非遗经济产城融合,精准对接国家与区域文化发展战略需求,在助力绍兴文化传承创新和推动文化强市建设过程中,取得了一系列的成就。其卓越成果引发了社会各界的广泛关注。新华网、光明日报、人民日报、绍兴日报、澎湃新闻、腾讯新闻等10余家中央、地方媒体和门户网站,累计发布报道三十余篇。其中,新华网发布的《非遗经济如何助力产城人文融合?专家企业共谋历史文化“活化石”的创新利用》《绍兴文理学院发起成立中国文旅科技创新研究院赋能文旅融合高质量发展》等重磅报道,单篇新闻点击量均超过百万次,彰显了研究院服务地方发展的责任担当。

新起点上,高等人文研究院将不忘初心,牢记使命,继续秉持“汇聚、学术、创新、致用”的发展理念,在人文研究的道路上砥砺前行。未来,研究院将进一步加强兼职教授队伍建设,深化学术研究,强化创新实践,拓展服务领域,源源不断产出具有思想性、建设性、科学性、前瞻性和独立性的研究成果,为绍兴建设产城人文融合发展的共富示范市助力续行。

文字 / 陈允迪

编辑 / 干雨佳

审核 / 张 帆